gRATO PLACER

Para todos en NOTI-AREPA es un placer presentarles la tan esperada segunda parte de la entrevista a Ocarina Castillo D’Imperio, mujer y profesional excepcional, antropóloga con Maestría en Historia Contemporánea de Venezuela y doctorado en Ciencias Políticas, Profesora Titular de la UCV, fundadora de la cátedra de Antropología de los Sabores en la escuela de Sociología y del Diplomado de Alimentación y Cultura de esa misma universidad, autora de numerosas publicaciones e investigaciones, Individuo de Número de la Academia de la Historia de Venezuela, quien muy amablemente nos regaló un poco de su tiempo para concedernos su opinión ante varios temas, por supuesto ligados a la AREPA.

- gRATO PLACER

- ¿Cuál es el evento que considera más determinante en la evolución de laarepa?

- ¿Cuál crees que es el futuro de la arepa?

- ¿Cuál es la arepa más sabrosa que has comido?

- ¿Cuál es la arepa que preparas más a menudo y por qué?

- ¿Si pudieras invitar a Joaquín Sabina a comer arepas a tu casa, que arepa le harías?

- Regálanos un refrán en relación con la arepa.

- ¿Cómo ves la alimentación actual del venezolano, especificamente en torno a la calidad y proveniencia de la harina de maíz?

- ¿Cómo definimos una alimentación saludable?

- ¿Por qué crees que la arepa ha logrado sobrevivir generación trasgeneración, dentro de la idiosincrasia y alimentación del venezolano?

- Más que ver

¿Cuál es el evento que considera más determinante en la evolución de la

arepa?

Esta es una respuesta difícil de dar porque la evolución de la arepa es la propia de

un elemento sociocultural que está presente en nuestra historia desde nuestra

ancestralidad hasta hoy, donde cada elemento es importante, cada paso, cada hito.

Yo diría que esos hitos son difíciles de evaluar, porque en el proceso se van

sumando en complejidad e importancia una serie de cambios cualitativos.

Lo cierto es que cuando hoy vemos la película desde la época prehispánica al

momento actual, han pasado hitos históricos muy gruesos. Uno de ellos ha sido el

paso de la cultura rural tradicional a nuestra cultura urbana, lo cual empezó a darse

a finales del siglo XIX, pero más claramente a principios del siglo XX y en esos

cambios la arepa tiene un lugar preponderante.

Entre ellos, uno de los más importantes es la generalización de las areperas a

mediados del siglo XX que le dieron un toque distinto, convirtiendo a esa arepa en lo

que pudiéramos llamar una expresión de la comida rápida venezolana. Son esos

sitios que se establecieron en diferentes lugares de la ciudad y empezaron a

convertirse en una referencia, que de alguna manera implicó diferencias cualitativas

respecto a la arepa hogareña, propia de cada una de las casas, surgiendo en las

areperas una gran variedad de rellenos.

Otro hito significativo es cuando las investigaciones sobre las harinas precocidas

comenzaron a dar sus primeros frutos, el primero de ellos, la harina fabricada por

Luis Caballero Mejías en el año 1954 y posteriormente, en la continuación de las

investigaciones, la aparición de la harina PAN, que al facilitar el proceso de su

elaboración, consolidó el disfrute de la arepa en las zonas urbanas en el siglo XX.

A ello podrían añadirse otros cambios que se dieron en las prácticas y utensilios

asociados a la elaboración de la arepa, como por ejemplo los diferentes tipos de

budares hasta mencionar los aparatos eléctricos como el famoso “tosti arepa”. Todo

ello forma parte de su proceso histórico.

¿Cuál crees que es el futuro de la arepa?

Impredecible decirlo desde el hoy, pero yo creo que tiene mucho futuro en dos

sentidos: una cosa es el futuro de la arepa en nuestro país, donde evidentemente

funciona como una especie de caleidoscopio de lo que nos pasa aquí adentro, pero

también de lo que pasa fuera y repercute e impacta aquí. La arepa está sometida a

esos impactos e influencias y como decíamos antes, su proceso de evolución que

viene de muy lejos va a continuar, porque no se va a fosilizar ni a congelar.

En este proceso interno, habrá que observar cómo se va a diversificar y cómo discurren

distintos cauces en función de los impactos que recibe en esta modernidad. Otra cosa es el futuro de la arepa a partir de esta diáspora, donde efectivamente lo que digamos es pura imaginación, porque puede ocurrir de todo.

Yo acabo de ver hace días atrás, un vídeo de una muchacha venezolana–mexicana

que hacía una arepa rellena de “cochinita Pibil” y eso me pareció la maravilla. Desde

entonces tengo esa imagen muy presente y lo primero que voy a hacer cuando

llegue a México será comerme una arepa rellena de “cochinita pibil” al estilo

yucateca. Así como esa imagen que me baila en el cerebro, hay muchas otras que

dan cuenta de esa diáspora de la arepa y de la manera como ella se está

enriqueciendo y se está moviendo en el exterior.

Es difícil pronosticar cuál va a ser el futuro de la arepa, pero de lo que estoy

segura ¡es que tiene futuro!

¿Cuál es la arepa más sabrosa que has comido?

Bueno, decir cuál es la arepa más sabrosa que me he comido en Venezuela es un,

es un albur, me he comido muchas arepas muy sabrosas de todo tipo. Además como

soy una golosa y probadora insigne de cosas, he comido desde arepas de coroba

con un quesito rico al estilo como se comen por allá en Guayana, hasta arepas

peladas de Falcón, que me parece son una ricura rellena de distintas cosas, pero

sobre todo de pernil de cochino, o arepas con pescadito frito en Morrocoy ….¡en

Venezuela me he comido demasiadas!.

Decir cuál es la más sabrosa sería una ingratitud, porque muchas son ricas,

deliciosas, variadas y sobre todo, me han dado la oportunidad de probar cosas muy

distintas, por donde vaya rodando, por la carretera que voy cogiendo, por el pueblito

al que voy llegando, voy probando cosas deliciosas. Dígame una arepa con unas

caraotas refritas de desayuno en Sanare, donde las caraotas saben divinas y tienen

un nosequé, un aliño que le ponen que las hace exquisitas! Así que sería una

ingratitud escoger alguna, he probado muchas ricas y voy a seguirlas probando

mientras pueda, mientras el cuerpo aguante.

¿Cuál es la arepa que preparas más a menudo y por qué?

A mí me encanta una arepa sencillita con un buen queso, queso guayanés, queso

de mano, con queso blanco rallado, queso de cabra, eso es una maravilla. Una que

otra vez me provoca con un poquito de mantequilla, otras no. Un consentimiento

que heredé de mi mamá, de mi nana y de mi abuela es disfrutar de la arepa frita con

un huequito en el medio, esa que lleva masa con queso blanco rayado, queso de

año preferiblemente y entonces esa masa ya que viene muy sabrosa, esa arepa me

encanta, como la hacía mi mamá o mi nana en el desayuno, doradita, tostadita y me

la como solita, no le pongo más nada. Me encantan también las arepitas dulces,

esas que se inflan y se ponen bellas y preciosas. Se inflan tanto que uno les hace

un huequito y por ahí les mete el queso rallado. Eso es una delicia, esas me las

hacía mi nana y es una cosa demasiado deliciosa. Las echo mucho de menos

porque desde que mi nana no está no las disfruto, porque a mí no me quedan así,

no se me inflan tan bonitas, ni tienen el mismo sabor, pensar en esa arepa, es un

homenaje a mi nana, que disfruto enormemente de solo recordar el olor de las

arepitas y el sonido que hacían en el aceite cuando se estaban friendo. Eso es

maravilloso.

¿Si pudieras invitar a Joaquín Sabina a comer arepas a tu casa, que arepa le harías?

Dios mío, no sé, pero estoy segura que me gustaría hacerle unas caraotas refritas

deliciosas con su toque de papelón, ponerle el mejor queso del mundo, y servirlas

con unas arepas bien lindas, bien bonitas, duritas, crocantes, tostaditas. Ponérselas

con varios quesos para que él escoja. Creo que eso le serviría a Joaquín Sabina.

Regálanos un refrán en relación con la arepa.

Bueno, más que refrán lo que me viene a la mente es: “Todos los venezolanos

nacemos con una arepa bajo el brazo” y “la arepa se le puso cuadrada” que lo

decimos cuando la vida se nos pone muy difícil, se nos complica. Esa frase me

parece muy gráfica, si a uno se le pone la arepa cuadrada, quiere decir que hay que

ser muy creativo y tener mucha paciencia para ver cómo se redondea.

¿Cómo ves la alimentación actual del venezolano, especificamente en torno a la calidad y proveniencia de la harina de maíz?

Esa pregunta es muy amplia, creo que tenemos por delante algunos problemas muy

serios en relación con el maíz. Tenemos pendientes algunas cuestiones que

parecieran poco tomadas en cuenta, en relación con la producción de nuestros

alimentos y el impacto del cambio climático. No estamos reaccionando como otros

países de la región ante esas demandas y desafíos. Esto, por supuesto, toca mucho

al maíz.

Creo que la situación de la producción de maíz en los últimos años es muy

preocupante, en relación a la defensa de nuestras semillas y nuestros maíces

criollos, no sé muy bien cómo están los números, porque en este país no hay

estadísticas, cosa que no se puede creer, ya que ningún país moderno puede vivir

sin estadísticas serias, pero nosotros somos un ejemplo de eso. Entonces no sé

muy bien, pero entiendo que la producción maicera está muy por debajo de lo

necesario y, por lo tanto, estamos comiendo maíz importado.

Incluso las productoras nacionales de harina están recibiendo materia prima importada, porque

la producción maicera no se da a basto, ni siquiera para abastecer esas empresas

procesadoras. Esto nos preocupa, porque ¿dónde están nuestras políticas de

protección de los maíces criollos? ¿de protección de la diversidad de la semilla de

maíz? Antes teníamos una diversidad importante de granos de maíz, hoy en día esa

diversidad se ha perdido, porque en la medida en que el maíz se ha convertido en

un importante suministro de la agroindustria, entonces, solo se cultivan aquellos

determinados tipos de maíz que cumplen con ese cometido y los otros, no se

producen ni se toman en consideración.

Ello es preocupante y requiere de nuestra atención y nuestra investigación. El

problema es que en este país durante buena parte del siglo XX, se generó una

matriz de opinión en la que producir y cultivar rubros tradicionales era una cosa del

pasado, una cosa antigua que estaba en contradicción con los procesos de

modernización y urbanización. Ahora estamos recogiendo los resultados de esta

matriz de opinión y cuesta muchísimo que una persona joven, con buenas energías,

esté dispuesto a dedicarse a la producción agrícola, teniendo como objetivo un

producto de mucha calidad, de excelencia y la recuperación del cultivo y de las

semillas.

Mucho menos pensar en lo que otros se están planteando como una gran tarea, que

es la práctica de cultivos regeneradores y sostenibles que nos saquen del esquema

extractivista y productivista del maíz intensivo en hectáreas y más hectáreas

dedicadas al mismo rubro. Esa es una de mis preocupaciones, pienso que estamos

teniendo una visión muy corta de los desafíos que se le plantean a nuestra

producción agrícola, y en general particularmente, al maíz.

¿Cómo definimos una alimentación saludable?

Para mí la alimentación saludable tiene que ver con productos de muy buena

calidad y excelencia, con productos sostenibles en la medida en que fruto de

despensas locales y regionales, despensas cercanas, dónde para su consumo es

posible acortar los tiempos de traslado, de transporte de manera que lleguen al

consumidor con frescos, con lozanía, sin estar sometidos a largos trayectos y

cambios bruscos de temperatura. Eso en este momento en nuestro país, es

complicado.

La otra idea fundamental respecto a la alimentación saludable, es la que nos están

diciendo todas las investigaciones sobre la epigenética y la biota intestinal, al

sostener que la salud de la biota depende de la diversidad de nuestra alimentación,

de la variedad, y esa diversidad no es una variante exótica, ni tiene que ver con el

consumo de frutas importadas, ni extrañas, se refiere simplemente al

aprovechamiento de la diversidad de nuestra despensa, que está allí ante nuestros

ojos de la manera más cotidiana y sencilla. Se trata de que comamos ensalada con

cebolla blanca, pero también con cebolla morada.

Que comamos tomate chiquitico de Perita y lo alternemos con un tomate manzano más grande; que de vez en cuando comamos frutas de distintos tipos, cambures de distintos tipos, a veces

papas grandes concha negra o lavada y otras veces, chiquitas, al estilo de las papas

andinas o colombianas, porque esa variedad es beneficiosa son pequeños cambios

que significan un aporte diferente para nuestra biota intestinal, todo ello es

bienvenido para nuestra salud y para la salud de nuestros microorganismos.

¿Por qué crees que la arepa ha logrado sobrevivir generación tras

generación, dentro de la idiosincrasia y alimentación del venezolano?

Porque nos gusta y alimenta, porque forma parte de nuestra memoria. Memoria en

toda la plenitud del término, no sólo del sabor, del olor, sino de las experiencias que

cuentan de ese primer migajón de arepa que nos comimos cuando apenas estaba

comenzando a comer alimentos que no fueran leche materna, con el amor con el

que mi mamá me lo prodigó, con esa misma escena que hemos repetidos con

nuestros hijos, con el mismo amor, dedicación e ilusión.

En mi caso, la arepa se asocia a todas esas cosas que fui probando durante mi

infancia: un día la arepa con mantequilla, otro con diablito y otro día con atún o

sardinas en lata, normalita, tal como yo veía comer a mi papá, eso me parecía

maravilloso y entonces esa arepa que a mi papa le encantaba con sardina, mi

abuelo se la comía con morcilla o con huevas de pescado, que era su gran festín.

Entonces en las arepas de mi cerebro está todo eso, mi abuelo y mi papá, los

desayunos en nuestra vieja casa de Catia, después en la casa de La Florida, allí

está la familia, sus sabores y su historia. Así las arepas son memorias, no solo

gustativas, sino memoria de la historia de cada uno de nosotros, contenida en ese

sobre blanco. Por eso nos es tan importante, porque más que un alimento, más que

un pan, la arepa nos constituye.

Ocarina Castillo

Más que ver

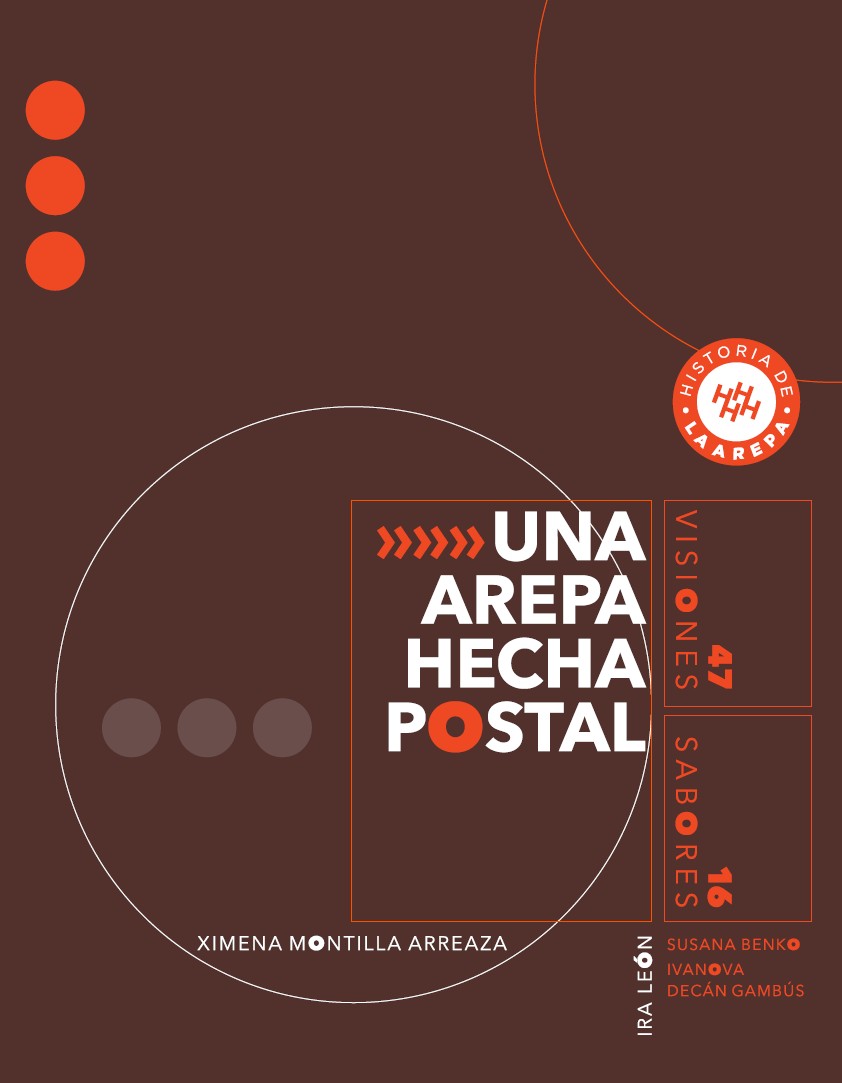

Puedes disfrutar la primera parte de esta entrevista en la entrada de Noti – arepa correspondiente, ademas puedes visitar nuestra sección de RECETAS y conocer unas maravillosas arepas tradicionales o de autor. Puedes visitar nuestra sección PUBLICACIONES donde encontraras listos para descargar los libros gratuitos de la arepa.

Conseguirás mas sobre el trabajo de Ocarina Castillo y su Cátedra de ANTROPOSABORES en su cuenta de Instagram o Twitter pisando alli.