Semana tributo

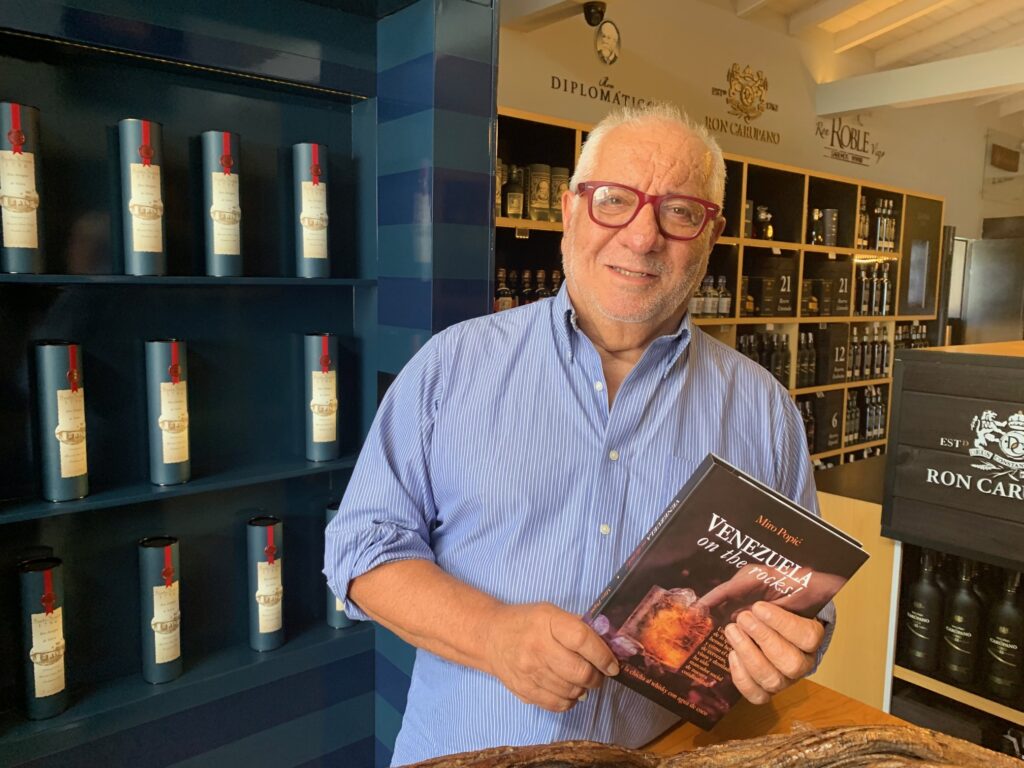

En Historia de la Arepa hemos decidido rendirle un pequeño homenaje a nuestro querido y admirado Miro Popic. Incansable y atrevido trotamundos que durante 5 décadas nos ha deleitado con sus aventuras a través de su prodigiosa pluma y narrativa, capaz de hacernos sentir partícipes de todos esos caminos que ha recorrido.

- Semana tributo

- Para los amantes de la arepa

- Entrevista Miro Popic

- 1. ¿Cómo comenzaste en el campo de la gastronomía y la escritura y qué te motivó a seguir esta carrera?

- 2. Has sido reconocido con el premio Gran Tenedor de Oro 2023. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

- 3. En tus escritos, has hablado extensamente sobre la arepa, ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre la importancia cultural de la arepa en la identidad venezolana?

- 4. ¿Cómo ves el futuro de la arepa?

- 5 ¿Cómo son los recuerdos de tu primera arepa?

- 6 ¿Qué te inspiró para escribir el Decálogo de la arepa?

- 7 ¿Cómo ves el futuro de la gastronomía venezolana, especialmente en el contexto de la globalización y la diáspora venezolana?

- 8 ¿Por qué es necesario el periodismo gastronómico para la sociedad?

- 9 ¿Qué consejo le darías a alguien que está interesado en explorar la gastronomía venezolana como escritor?

- 10 ¿Por qué es importante que un comensal narre su experiencia gastronómica?

- 11 ¿Cómo podemos encontrar sus libros?

- Muchísimas gracias

El maestro Popic, periodista, a quien “la vida” ha especializado en gastronomía y vinos, es autor de más de diez libros, editor de docenas de obras literarias que van desde poemarios, novelas, guías, hasta atlas y revistas.

Ha sido redactor y columnista de docenas de publicaciones nacionales e internacionales, además de ganador del Premio Mención Tenedor de oro 2008 de la Academia Venezolana de Gastronomía por la Guía Gastronómica de Caracas.

En la década siguiente obtuvo dos premios Tenedor de oro de la AVG a mejor publicación, en el 2013 con su libro «Comer en Venezuela» y en 2018 con la obra «Venezuela On the Rocks».

Hace un mes le fue otorgado el Premio Gran Tenedor de Oro 2023 de la Academia Venezolana de Gastronomía por su labor periodística e investigativa de cincuenta años en relación al hecho culinario venezolano.

Para los amantes de la arepa

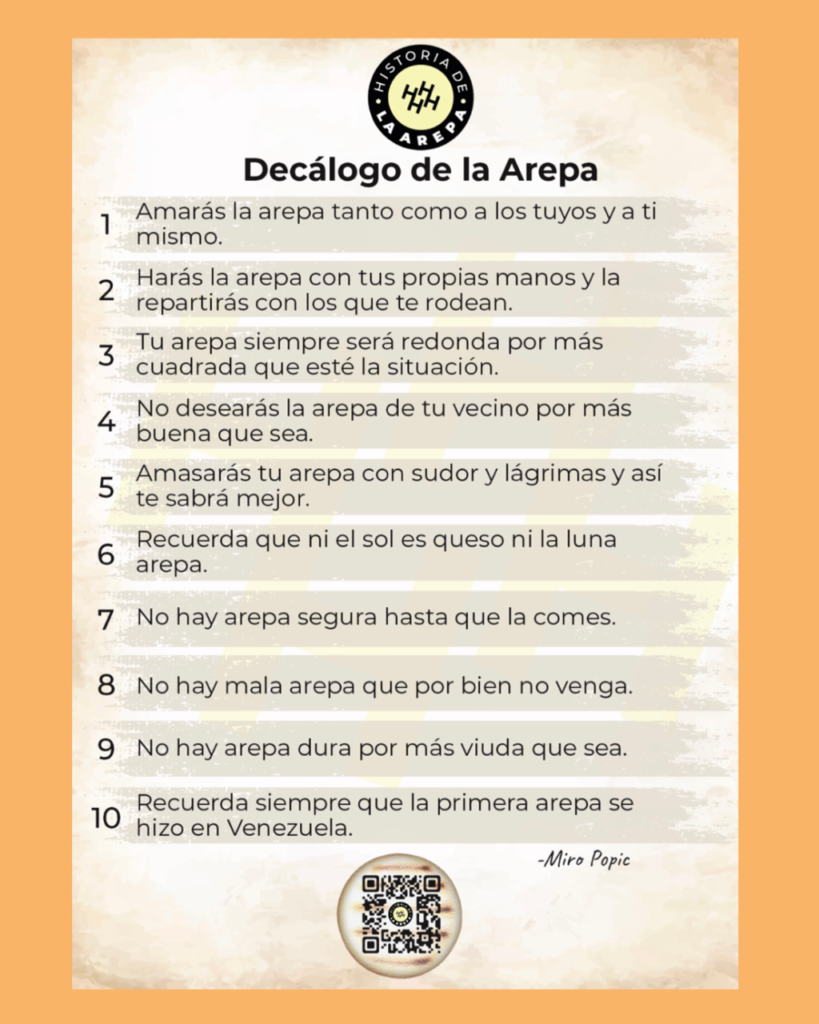

Para nosotros en Historia de la Arepa es un verdadero honor rendirle tributo a este gran maestro de los contenidos gastronómicos, y es así que esta semana les presentaremos varias entradas exclusivas para todos los amantes de la arepa, cortesía del Maestro Popic, quien además de ésta entrevista, nos obsequia El Decálogo de la Arepa, en su versión afiche para areperas, disponible en 4 idiomas para su descarga gratuita y una receta de arepa muy especial.

Sin más preámbulo empezamos con esta sensacional entrevista, que es puro Lomito.

Entrevista Miro Popic

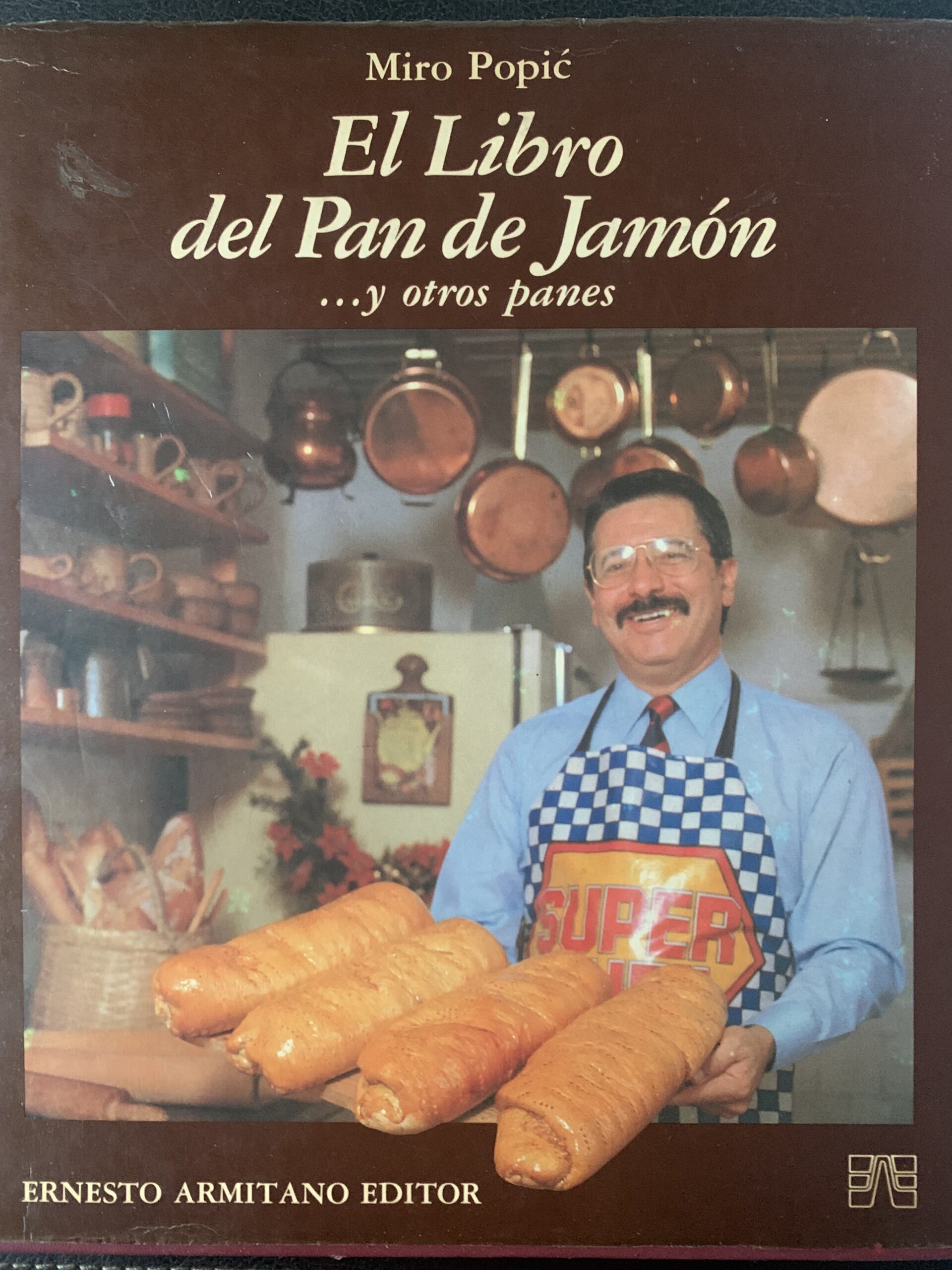

Fotografía de Félix Ríos.

1. ¿Cómo comenzaste en el campo de la gastronomía y la escritura y qué te motivó a seguir esta carrera?

Como la mayoría de las cosas de la vida, fue fortuito, no buscado, impuesto. Mi oficio ha sido siempre el periodismo, desde que era adolescente, tal vez por haberme criado frente a una casa donde había una imprenta que sacaba el periódico del pueblo.

En mi epoca estudiantil, me tocó vivir en París y trabajar en un restaurante para pagar los estudios. Comencé lavando platos y así aprendí algo de lo que significa ser cocinero. En los años setenta en un periodico que trabajaba, hubo una necesidad de una nota sobre cocina.

“Tú vivistes en Francia, trabajaste en restaurantes, debes saber algo de eso”,

me dijo uno de los jefes y así surgió mi primera nota periodística gastronómica, que luego, con el tiempo, se fue centrando más en el tema culinario.

Concretamente en el diario El Nacional por instrucciones de Pablo Antillano, tanto en una revista semanal que sacamos, llamada Buen Vivir, y luego en los suplementos Feriado, Todo en Domingo y otros que fueron surgiendo en el camino.

También por mi primer libro sobre el tema, El libro del pan de jamón y otros panes, publicado por Armitano en 1986. Luego, durante 25 años, edité la Guía Gastronómica de Caracas, que muchos recuerdan.

No hice más que darle un enfoque periodístico a mis investigaciones y escritos, tratando la gastronomía como cualquier otra fuente noticiosa.

El hecho culinario y gastronómico comenzó a ser noticia, dejó de ser tema de golosos empedernidos, limitado a la opinión de los gourmands de la época. La cocina venezolana comenzó a tener rostros, nombres y apellidos.

2. Has sido reconocido con el premio Gran Tenedor de Oro 2023. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Siento que este premio no me pertenece. El reconocimiento que me ha dado la Academia Venezolana de Gastronomía, es también un homenaje al periodismo gastronómico venezolano y a los que intervienen en el proceso alimentario.

Le pertenece a todos los que se encargan de producir y ejecutar lo que a diario llega a la mesa venezolana. Son muchas horas de trabajo anónimo engullidas en pocos minutos y un par de mordiscos.

No hay palabras suficientes para tanto esfuerzo. Ellos son los verdaderos protagonistas. Yo no he hecho más que contar sus andanzas para que alguien las lea y las recuerde, para que no se olviden sus nombres ni sus preparaciones, antes de que seamos devorados por el olvido.

Como periodistas, no somos más que contadores de historias. Y esas historias están allí, en la calle, en los pueblos, por los caminos, en los miles de personajes, humildes y desconocidos, incansables trabajadores que hacen del hecho alimentario una manera de ganarse la vida y llevar honestamente el pan a sus casas.

Uno escribe para ser leído y si sigo en esto todavía, y espero seguir en ello hasta el resto de mis días, es gracias a ustedes, los leyentes. Este reconocimiento de la AVG no es solo mío, también debe incluir a Yolanda, mi esposa, diseñadora y editora de todas mis, nuestras, publicaciones.

3. En tus escritos, has hablado extensamente sobre la arepa, ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre la importancia cultural de la arepa en la identidad venezolana?

La venezolanidad de la arepa no se discute. No existe ningún conflicto de territorialidad con nuestro pan originario. Menos ahora que se ha hecho global.

Todo lo que cuestione su origen y significado son especulaciones mal intencionadas que buscan generar polémica estéril en este mar de contradicciones en que nos encontramos. Nuestros hermanos colombianos también comen arepas, es verdad, y nos alegramos por ello.

Pero no hay paternidad compartida con su creación. Venimos de la misma raíz, el maíz, base de los panes americanos, llámense como se llamen, tortillas, pupusas, gorditas, humitas, arepas, etc., pero son las diferencias desarrolladas en su evolución las que le otorgan a nuestra arepa el carácter icónico que la define.

La palabra maíz proviene del vocablo taíno mahís que significa “lo que sustenta la vida”. ¿Y quienes eran los taínos?. Los antiguos habitantes del norte de Sudamérica que desde el Orinoco ocuparon las islas del Caribe en tiempos precolombinos.

La palabra arepa, según el DLE, viene de la voz erepa, que significa maíz, hablada por los cumanagotos. ¿Y quiénes eran los cumanagotos?. El pueblo amerindio de la familia caribe que ocupó el sector oriental de la actual Venezuela.

Hasta aquí, tanto la palabra de la materia prima como la del alimento que se hacía con ella ubican nuestra arepa en este lado de la geografía, llamada hasta entonces Tierra Firme. Y todos sabemos la fuerza de la semántica para explicar hechos históricos o cambios en las realidades de las comunidades hablantes.

4. ¿Cómo ves el futuro de la arepa?

La arepa en Venezela es símbolo de resistencia, factor de permanencia, principio y fin de unidad. Se convirtió en muro de contención ante la aculturación de la comida chatarra y hoy podemos decir que en el país hay más areperas que ventas de hamburguesas. Y si seguimos así como vamos, dentro de poco habrá más areperas en el mundo que MacDonalds.

Muchos han encontrado subsistencia cocinando el pan diario de sus madres y abuelas y estoy seguro de que más de una lágrima ha caído en esa masa blanca que les recuerda el hogar y la familia donde quiera que se encuentren.

Practicamente ya no hay país donde no se coman arepas. La arepa venezolana es hoy universal gracias al trabajo de millones de compatriotas regados por el mundo en busca de condiciones dignas de vida, algo que se les niega en su propia tierra.

Me gustaría solicitar algo: no olviden que las primeras arepas se hicieron con maíz pelado o pilado. Ahora disponemos de la harina precocida que facilita el trabajo. Ambas opciones son válidas, pero no olvidemos las originarias.

5 ¿Cómo son los recuerdos de tu primera arepa?

Mi primer encuentro con la arepa fue tardío, pero una vez ocurrido, ya no hay olvido. Más que la arepa en sí, recuerdo una situación que viví con mis primeros amigos venezolanos que me llevaron a una arepera en Bello Monte, de esas que aún tenía nservicio que te las llevaban al carro.

Ahí descubrí lo que era echar carro. Averiguen qué era eso, yo no voy a declarar en mi contra ni en mi condición de cómplice distraido.

6 ¿Qué te inspiró para escribir el Decálogo de la arepa?

Más que inspiración fue una orden, bueno, una petición con voz dulce e ingenua pero autoritaria y definitiva. La de Ximena. En mi libro “Comer en Venezuela” hay una capítulo que se refiere a la condición humana del cocinero resumida como decálogo.

Apliqué la misma fórmula, tratando de descrifrar los diez mandamientos que todo amante de la arepa debe conocer y practicar. Ustedes sabrán si estuvo bien hecho o no.

NOTA: Puedes descargar la versión afiche del Decálogo en 4 idiomas desde este link

7 ¿Cómo ves el futuro de la gastronomía venezolana, especialmente en el contexto de la globalización y la diáspora venezolana?

De manera recurrente me preguntan si la cocina venezolana está en crisis y mi respuesta es categórica: ¡No! Venezuela sí está en crisis originada por razones políticas y económicas que requiere soluciones políticas.

Pero la cocina venezolana goza de buena salud, sin olvidar que hay un alto porcentaje de la población que no tiene con qué alimentarse.

Conceptualmente la cocina venezolana existe, tenemos conciencia de ello y hay aún mucho que trabajar para darle sentido adaptada al siglo XXI.

Muchos chefs hablan de la nueva cocina venezolana sin conocer cuál y cómo es la vieja cocina venezolana. Hay que dominar lo viejo para crear algo nuevo. Hay mucho que investigar, que documentar, que registrar para darle estructura a la cocina venezolana de hoy.

La tarea ya la adelantó José Rafael Lovera cuando propuso la necesidad de inventariar el acervo culinario. Hacer una útil y clara clasificación, codificar adecuadamente las preparaciones y formular reglas aplicables a cada tipo de platos.

Establecer una cocina teórica criolla que permita la innovación, encausando la creatividad de los cocineros imaginativos dentro de nuestros patrones gastronómicos. Y eso es tarea ya no tanto de las cocineras hogareñas y populares, sino de los cocineros profesionales que se encargan de la mesa pública. A trabajar entonces.

Si sabemos de dónde venimos y dónde estamos, podemos saber a dónde nos dirigimos.»

8 ¿Por qué es necesario el periodismo gastronómico para la sociedad?

Cuando comencé a publicar en los años setenta del siglo pasado algunas notas periodísticas sobre lo que se comía en Venezuela, la cocina venezolana no existía.

Bueno, sí existía, pero no tenía presencia en los medios de la época, especialmente en los periódicos, cuando estos eran de papel y salían todos los días. Era ignorada y en algunos casos hasta despreciada.

Nos avergonzábamos de ofrecer caraotas y tajadas y acompañarlas con casabe. Sabíamos muy poco de lo nuestro. Hoy nos sentimos orgullosos de lo que comemos y es obligación como periodistas investigar por qué ocurre esto y quienes son los que lo hacen posible.

Vivimos tiempos virtuales que muchos confunden con la realidad, donde la imagen se impone sobre la palabra, donde el saber se mide en beneficios y se menosprecia todo lo que no puede ser monetizado, desestimando el valor de aquello que no tiene finalidad utilitaria pero que constituye un fin en sí mismo.

Por ejemplo: ¿De qué nos sirve saber o intentar saber de gastronomía o de cocina?. ¿Para qué adentrarnos en una receta o insistir en que le pongan o no azúcar a las caraotas?. ¿Qué vamos a comer mañana?. ¿Cuántos se irán a acostar sin cenar esta noche?. Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Es nuestro deber intentar buscarlas. Y eso es tarea pendiente para el periodismo gastronómico. El verdadero, no la farándula de las redes, sino el que investiga el qué, el cómo y el por qué de lo que esta en la mesa.

9 ¿Qué consejo le darías a alguien que está interesado en explorar la gastronomía venezolana como escritor?

No porque vivamos tiempos de crisis económica, todo está permitido. Somos más que mercancía y dinero.

Tenemos derecho a tener derechos, pero, por sobre todo, tenemos la obligación de ser siempre mejores personas, y aquí recurro a lo que algunos filósofos llaman la utilidad de lo inútil donde, entre otras cosas, incluyo el saber culinario y gastronómico al que he dedicado casi toda mi vida profesional, además de nuestro transcurrir haciendo familia en esta geografía.

Tenemos nuevas tecnologías, estamos amenazados por eso que llaman Inteligencia Artificial, somos diestros frente al teclado del teléfono movil, la modernidad nos aplasta.

Pero, en materia comunicacional, los principios no han variado, se mantienen como al comienzo de la historia: quién dice qué a quién.

¿Qué consejos les daría?. Qué lean, que lean mucho, con criterio. Qué duden de todo y que averigüen. Y que no olviden dar respuestas al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, antes de sentarse a desarrollar sus propias ideas.

Finalmente, que coman mucho y escriban poco, pero lo que escriban, tengan sentido y sea útil para los demás. Para pensar hay que comer primero.

10 ¿Por qué es importante que un comensal narre su experiencia gastronómica?

Un comensal es libre de opinar lo que quiera. Pero el comunicador no, debe hablar con conocimiento de causa y explicar cada uno de los planteamientos que sustenta su escrito.

Contemplamos como nunca antes, un deterioro civilizatorio donde el contenido es cada vez más escaso, desnaturalizado, superficial.

Asistimos al predominio de lo postizo, donde más llamativo que lo que está en el plato es el escenario donde se monta ese plato. Incluso una grúa.

Las causas hay que buscarlas en la postmodernidad y el vacío cultural que impera en las artes, la literatura, el cine, etc., donde la diversión se impone al conocimiento, la imagen desplaza a la palabra y el vacío conceptual reina ante la carencia de ideas.

La cocina no escapa a la banalidad imperante y es responsabilidad de los verdaderos comunicadores darle contenido veraz y documentado a la realidad que está en las calles y en los hogares, no en una pantalla ni en un buscador.

La inteligencia podrá ser muy artificial, pero no sabe freír un huevo.

11 ¿Cómo podemos encontrar sus libros?

En las principales librerías, bueno, las que quedan. En la librería virtual @saboresdeaca que los envían a cualquier parte del mundo. Y algunos de ellos en formato digital en Amazon, especialmente el Manual del Vino , en inglés o en español.

O directamente conmigo haciendo contacto con @miropopiceditor.

Aprovecho para recordarle que mi más reciente libro “Leer para comer, 14 ensayos de culinaria venezolana” ya está disponible, Y dentro de un par de meses, será lanzada la continuación de la saga con “Comer para leer, 10 ensayos más de culinaria venezolana.”

No quiero cerrar esta entrevista sin mencionar uno de los pilares fundamentales de todos mis escritos:

La mesa venezolana es redonda como nuestra arepa y todos cabemos en ella.»

miro popic

Muchísimas gracias

También les recordamos que descargando gratuitamente Una Arepa por la paz y Una arepa por el mundo encontraran materiales realizados por el maestro Popic para todos los amantes de la arepa.